陈海汶

◆ 陈海汶(著名摄影家),1958 年出生于上海

◆ 中国摄协理事 · 商业摄影专业委员会委员

◆ 上海摄影家协会副主席

◆ 上海老照相机制造博物馆创办人

◆ 曾负责主持《上海摄影》杂志工作十年

◆ 中国摄影金像奖第八、第九届获得者

◆ 上海市政协第十届、第十一届委员会委员

曾先后主编、主拍、出品、出版发行的专题摄影画册有 :《我们 · 生活在这片土地上 中华 56 民族》《5.12 中国汶川大地震》《中国人家》《永恒的世界》《与梧桐交织的风景——百年思南路上的思南公馆》《外滩》《看见英格兰》《上海赛事》《中国最具影响力的摄影家》15 册、《世界遗产在中国》《幸福生存——陈海汶旅途中的影像记忆》《上海老工业》《上海印象》《中国上海》《夜上海》《数字上海》《航拍上海》《繁华静处的老房子——上海静安历史建筑》《繁华静处的老房子 2 -上海静安历史文化风貌区》《经典黄浦》《传承——上海市第四批优秀历史建筑》《上海老房子》《上海石库门》《鲜活的上海弄堂——田子坊》《被纪念的那些日子——上海迪士尼工程建设影像日记》《梧桐深处 建筑可阅读》等。

翻开上海现代摄影史,肯定少不了陈海汶,翻开陈海汶的摄影史,上海没几个人比他更辉煌。摄影四十年,他用相机打拼生活、创建上海老照相机制造博物馆、承办《上海摄影》杂志十年、收购海鸥照相机生产线、出版过无数摄影集、举办过多次摄影展,无论商业和艺术,他的每一步都走得很扎实,甚至每做一件事,都会给人带来一个意想不到的结果,即使当年蒙冤“在逃”的九个月当中,也不忘携带相机北上摄影。这些年,他不仅用多元化的影像留住了上海的发展变迁,也留住了中国的历史进程,最终两次获得中国摄影金像奖。这次,他又用一组连续拍摄多年的系列作品“外滩”,获得大家瞩目的第十届中国人像摄影十杰……

荣获第十届中国人像摄影十杰,中国商业联合会会长、党委书记姜明为陈海汶颁奖。

荣获第十届中国人像摄影十杰,中国商业联合会会长、党委书记姜明为陈海汶颁奖。 1949年,陈海汶的父亲为了逃避被抓壮丁,带着家人从绍兴逃往上海谋生。几年后随着“中国的社会主义改造”高潮,便被收编到一家国有企业工作,经过刻苦努力,其父成为一名车工,他的技术革新还曾上过报纸,而且经常被评为先进工作者,1966年响应毛泽东“备战、备荒、为人民”的号召,扔下家人前往安徽泾县683基地支援“三线建设”十年有余。在海汶的记忆中,他小时候一直随父母住在石库门一个狭小的“亭子间”,就连父亲获得的一大摞奖状,都放在柜子里没地方贴,可想那时他家有多穷,出身有多正!

1989年 从上海华东建筑设计院辞职,离开体制,流入街头。

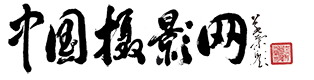

2004 年,《繁华静处的老房子》出版。

1958年,海汶刚一出生,便赶上中国最为饥饿的“三年自然灾害”,因此他总觉得自己个子没长高,是和那个饥饿的年代有关。也许是饿怕了,1976年中学毕业后,他去找到的第一份工作就是在开平码头国营食堂当学徒,洗菜、切菜,洗猪头、拔猪毛,一干就是三年,随后升任食堂管理员,买菜、进货,又干了将近六年。与此同时迷上摄影,并利用业余时间进入上海育人摄影学校学习,1983年全家人集资为他买了一台他家隔壁工厂生产的海鸥120-4B型双镜头反光照相机,开始摄影。

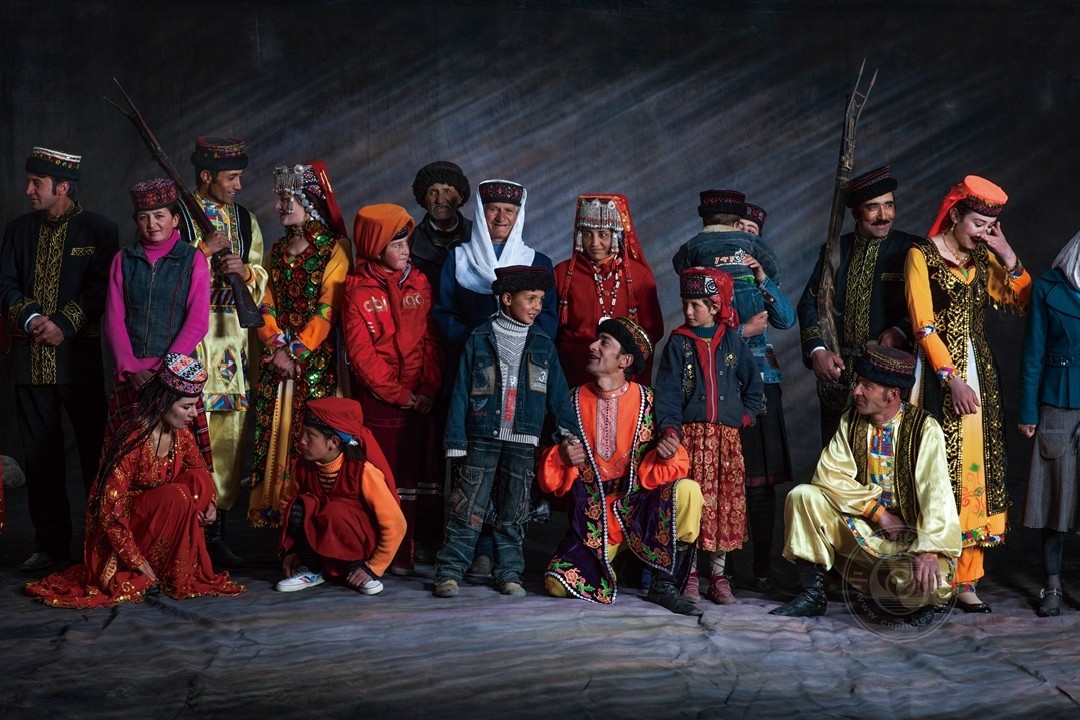

《幸福生存》拍摄项目作品(2008年4月摄于上海新场)

随着业务范围的扩展,海汶的摄影方向更加明确,他一边坚持拍摄纯粹的纪实影像,一边发展有偿摄影服务。尤其到了九十年代后期,他已经拥有一支十几名专业摄影师的优秀团队,除此之外,来自全国不同门类的很多摄影高手,也都成为海汶的帮手,使得公司业务蒸蒸日上,真正做到了多元化的影像表达方式。近年来在他的主导下,先后拍摄出版了大量画册,多种画册获得全国各种大奖。

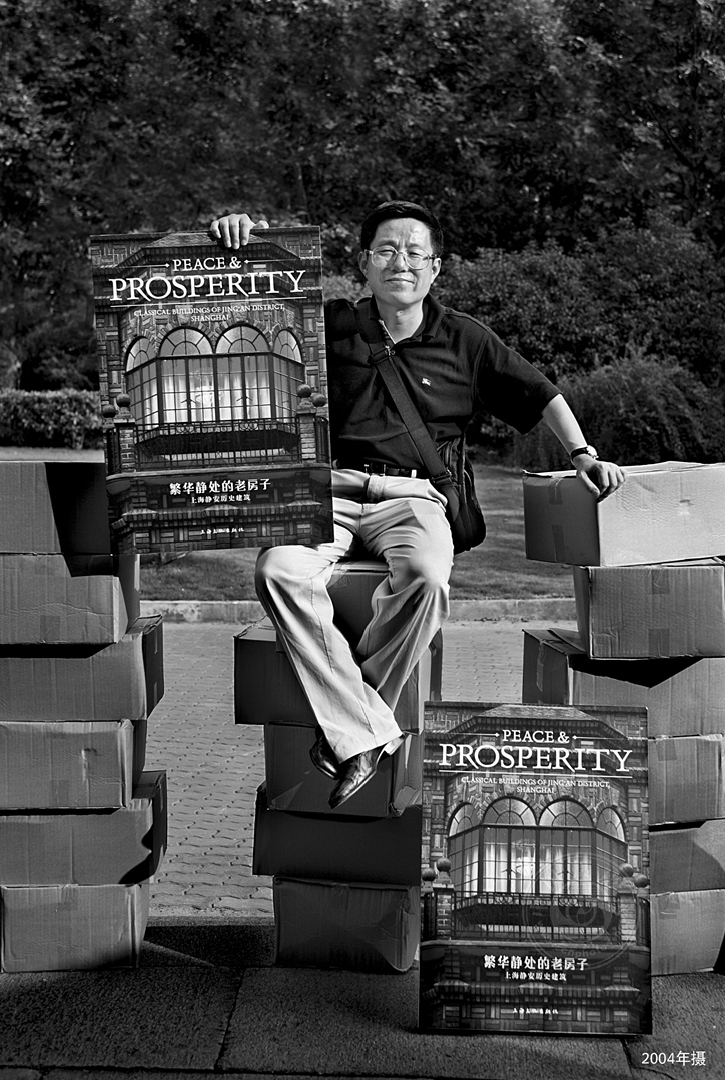

《中国 56 个民族》拍摄项目部分作品

《中国 56 个民族》拍摄项目部分作品

《中国 56 个民族》拍摄项目部分作品

《中国 56 个民族》拍摄项目部分作品

2008年起,他历时12年,辗转28个省、市、自治区,554个县、市,行程26万公里,多次翻越海拔5000米的雪山,寻访各族代表和文化传人,拍摄的过程中,他和拍摄家人一样,真诚地面对每一位被摄对象,拍摄他们的虔诚信仰、拍摄他们的岁月沧桑、拍摄他们的跌宕传奇、拍摄他们即将消失的古老文明,完整地记录了中国56个民族中的1531位民族代表和文化传人的生存状态,并在山东曲阜找到孔子后人的老中青三代,在孔府结束了那场持续12年的拍摄计划,至此“56个民族”封镜,拍摄经费高达1200万元。当他在十几万张照片中选出500幅作品,2021年7月,上海徐汇区政府资助330万元,邀请海汶在上海西岸艺术中心举办了“中华56个民族摄影展览”,4000平方米的展馆和现场效果,不仅震撼了观众,通过多家媒体的报道也传遍了整个中国摄影界,连日观众络绎不绝。与此同时出版的《我们生活在这片土地上·中华56民族》600页的大型画册,以图文的形式,更加完整地呈现了中华民族悠久的历史和灿烂的文明,也向世界展示了中国各民族的精神风貌。对于这部投资最大、耗时最长的系列作品,海汶还曾出版过《和谐中华/中国56个民族全家福》大型画册,竟然被党和国家领导人当作国礼带到美国赠与白宫。海汶的56个民族系列影像,先后在美国、法国、英国、日本、巴西等25个国家和地区同时举办展览。这部作品不仅成为他在摄影路上的里程碑,也成为中国摄影金像奖的经典之作。

经过几年拍摄,2012年海汶的《与梧桐交织的风景/百年思南路》画册顺利交稿,没想到这部拥有300页的大型画册使得时任上海市市长韩正亲自作序,而且在序言中用很长一段文字赞美画册中的影像,在我看来,这也是韩正市长对海汶摄影作品的认可!

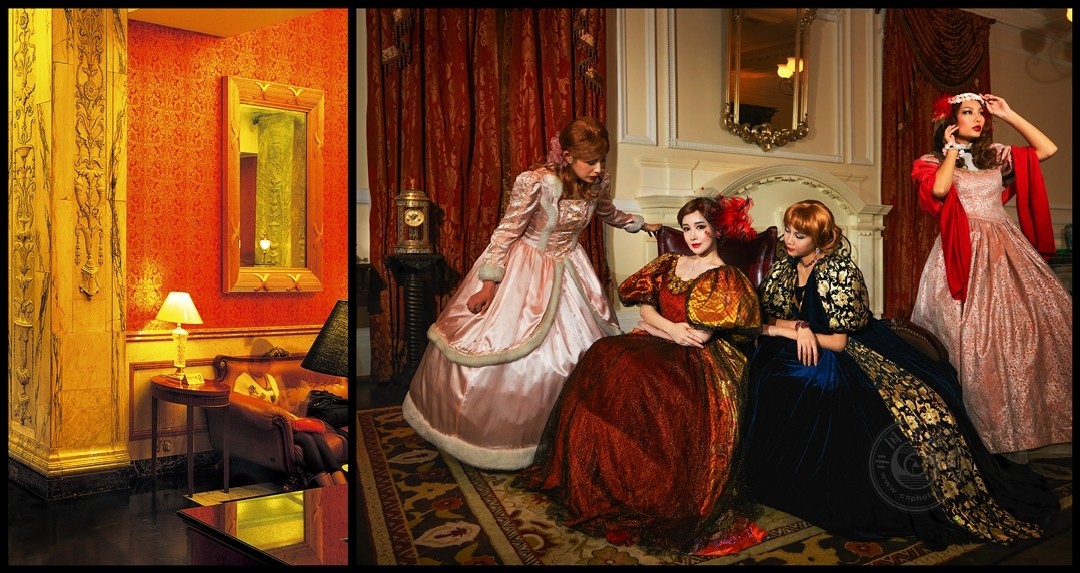

《与梧桐交织的风景 / 百年思南路上的思南公馆》部分作品

.jpg)

《上海外滩》系列作品

《上海外滩》系列作品

2010年,海汶头脑一热,竟然收购了和他同龄的上海照相机总厂海鸥120-4A型双镜头反光照相机的最后一条生产线,经过他对生产条件的整合,给倒闭已久的“海鸥”带来起死回生的机会,使得中国民族工业的著名品牌和最为经典的海鸥照相机很快便恢复生产,而且按照海汶的意愿,只生产经过他亲手改良的收藏级镀金4A照相机。这款相机不仅受到中外收藏家的青睐,也成为海汶生命中又一部特殊的作品,更重要的是实现了海汶当年梦想“自己造相机……”的诺言。

2008年,陈海汶为部分中国著名摄影家出版了“中国最具影响力摄影家”系列画册,3月21日在上海举行首发式期间,中国摄影家协会副主席、著名摄影家王文澜先生建议,让好友陈海汶坐在最中间,并要求大家做出以上动作和欢快的表情,留下了难忘的一瞬。

这些年,陈海汶作为一名摄影家和上海摄影家协会副主席,虽然背着相机走过无数充满故事的地方,也拍过无数见证历史的照片,但他依然认为上海才是中国最开放的城市,也是离世界最近的地方。为了回报这个时代,为了感恩生他养他的这片土地,他说自己将会永远留在上海,为上海摄影,为上海平民百姓摄影!